COMPIÈGNE : 1939-1945

chapter[30pt]\contentslabel30pt\thecontentspage[]

Hitler à Compiègne

Occupation et Résistance

Rapatriement des Prisonniers de Guerre

Laval inaugure la Relève

Service du Travail Obligatoire

Le Camp de Concentration de Royallieu

Libération

Aux Otages,

Aux Déportés,

Aux Internés,

Aux Prisonniers de Guerre,

Aux Forçats du Service du Travail Obligatoire,

Aux Combattants, Hommes et Femmes,

avec ou sans Uniformes, qui luttaient

pour que la France vive.

Table des matières

- Préface

- Avant-Propos

- Ville de souvenirs

- Hitler à Compiègne

-

Occupation et Résistance

- Les sinistrés abandonnés

- À l’ombre de la croix gammée

- Secteur Est numéro 3

- Baignade tragique et cheminots

- L’enseignement de l’instituteur

- Bataillon de France

- Feux de joie d’un premier Mai

- Comme Moïse, sauvé des eaux

- Vivre libres et combattre

- Bon sang ne peut mentir

- Il faisait le Jacques sur la moto

- Quand les armes tombent du ciel

- Trahison

- Martyre de BADUEL

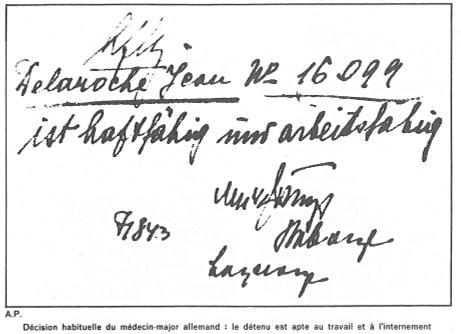

- 14 Juillet tricolore

- Un fameux capitaine: André Dumontois

- La mort d’un héros

- Les plus jeunes résistants de France

- Jéricho

- Otto

- Étranges conversations

- Un ausweis insoupçonnable

- Arrestations parmi tant d’autres

- Entente Cordiale

- À la Gestapo

- Rafle des juifs

- La police avec nous

- La duperie de la Relève

-

Le camp de Concentration de Royallieu

- Royallieu

- Frontstalag 122

- 54.000 internés sous le ciel d’Île-de-France

- Courrier clandestin

- Terroristes ?

- Dignité

- Un sacré sacristain

- Premier convoi de la déportation

- Américains au Camp

- Femmes Françaises

- Les Marseillais

- Otages et martyrs

- Jaeger, l’homme aux chiens

- Évasions

- L’heure de la déportation

- Ceux du bataillon d’Eysses

- Convoi de la mort

- Ultimes convois de la déportation

- Libération

- Sources d’information

Liste des Documents

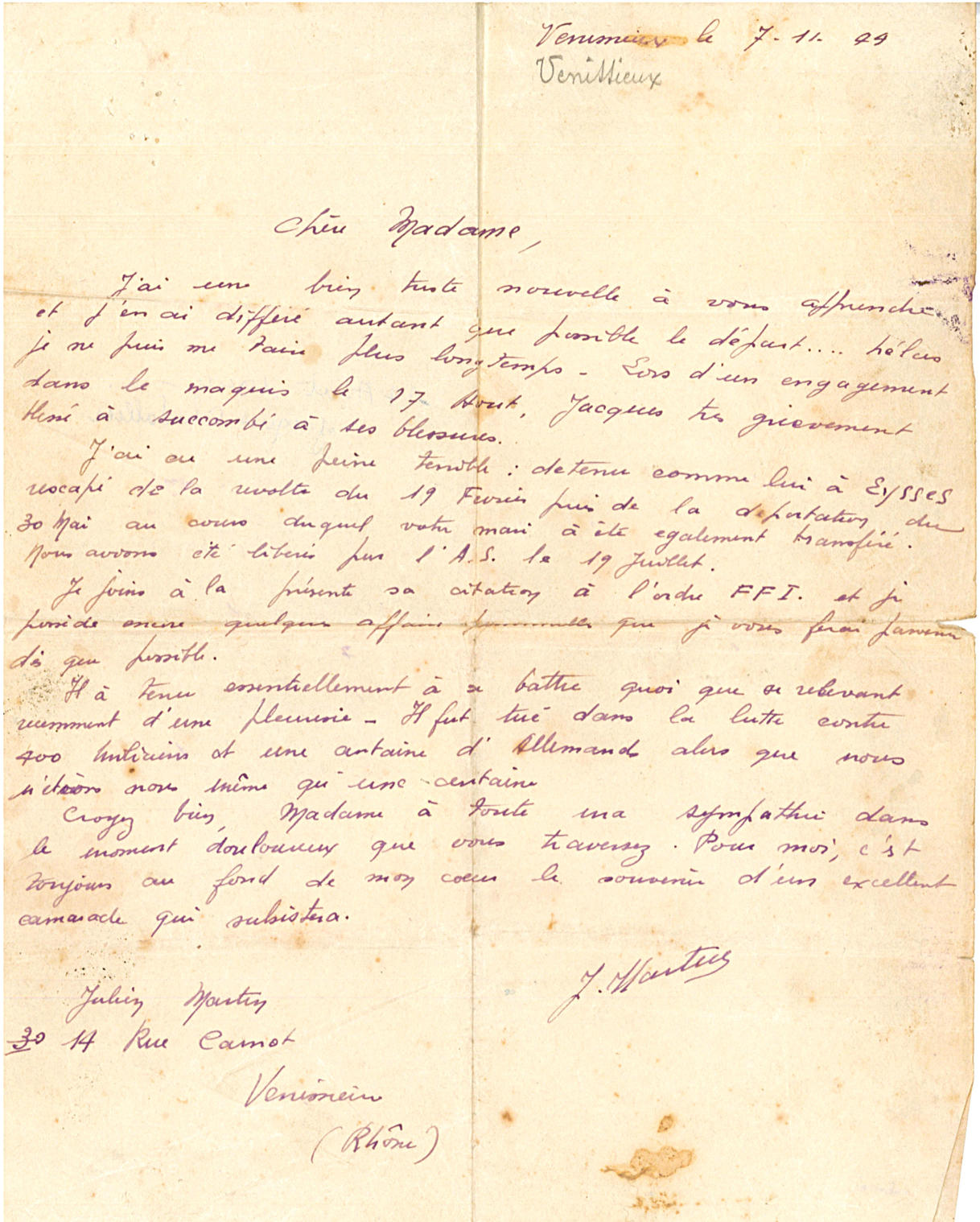

- 1 Avis de décès de Jacques.

- 2 Chanson de soldats par Muguette Chevallier.

- 3 Avis de décès, gazette de La Croix Saint-Ouen.

- 4 Coupure de presse

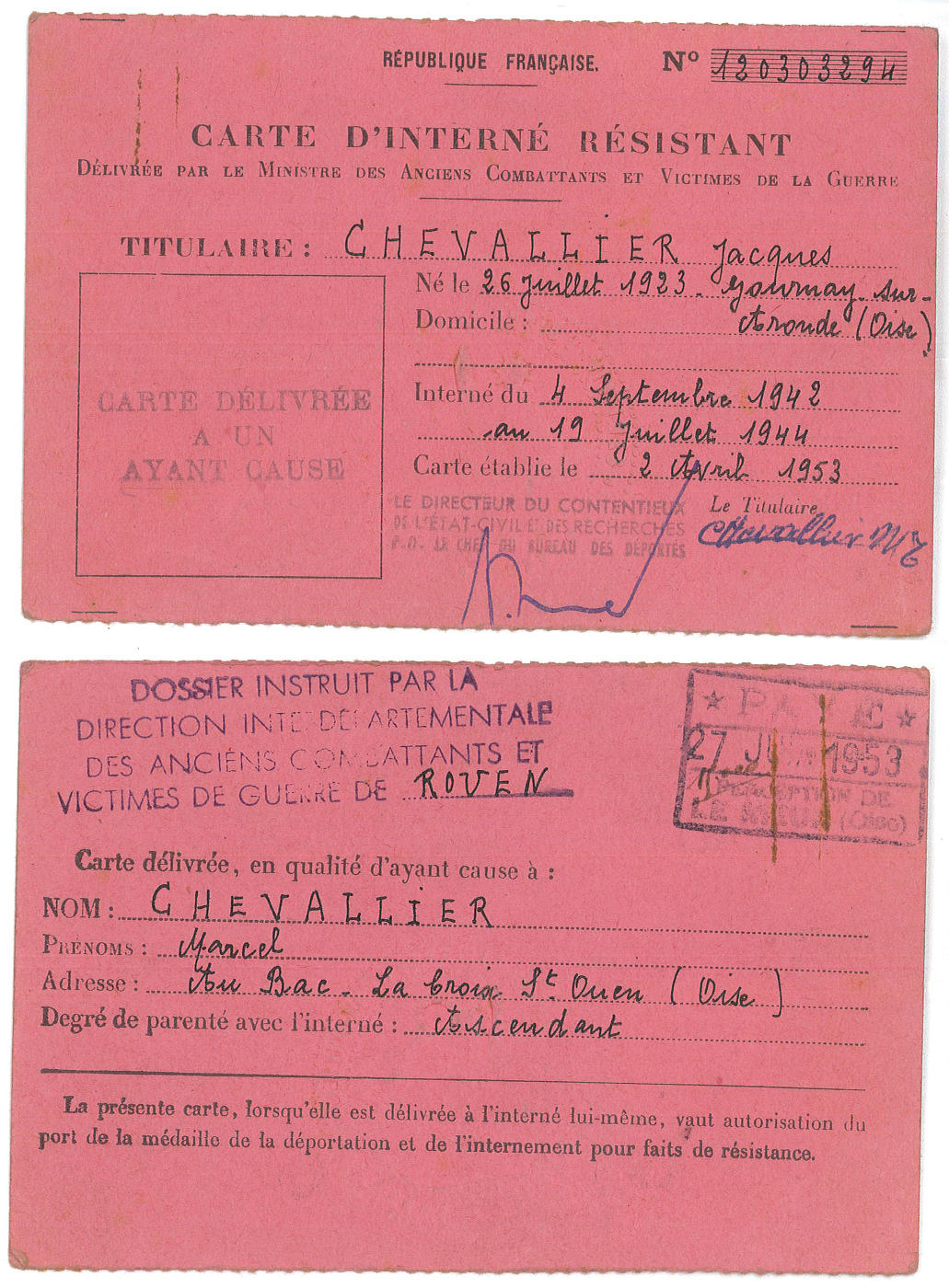

- 5 Carte de résistant.

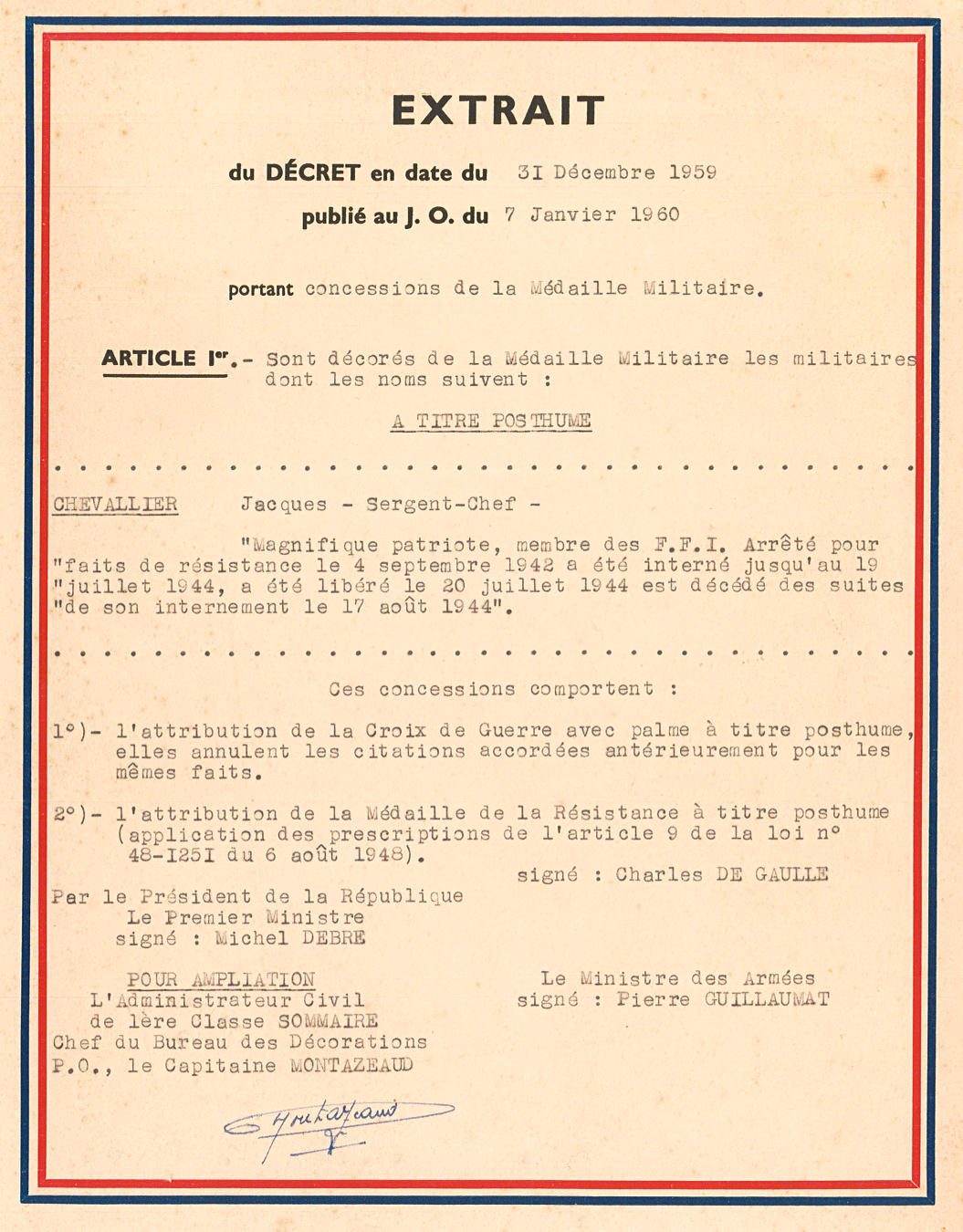

- 6 Attestation de Médaille militaire.

- 7 Coupure de presse

- 8 Portrait de Jacques Chevallier

- 9 Monument aux morts.

- 10 Une ville de souvenirs

- 11 Les balcons du Führer.

- 12 La délégation au wagon de l’armistice.

- 13 La délégation au wagon de l’armistice.

- 14 La délégation au wagon de l’armistice.

- 15 Le glaive vainqueur.

- 16 La délégation au wagon de l’armistice.

- 17 La délégation au wagon de l’armistice.

- 18 La délégation au wagon de l’armistice.

- 19 La clairière de l’armistice vidée.

- 20 Le wagon à Berlin.

- 21 Compiègne en ruines.

- 22 L’allée des Beaux-Monts.

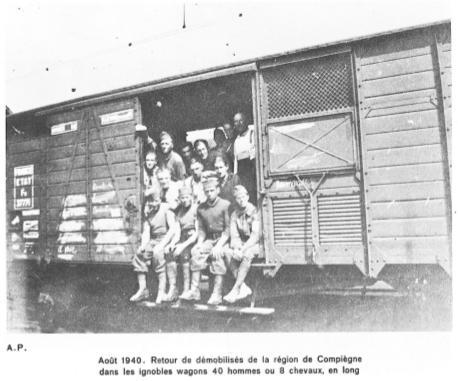

- 23 Wagons 40 hommes ou 8 chevaux.

- 24 Portrait de André Dumontois.

- 25 Un héros

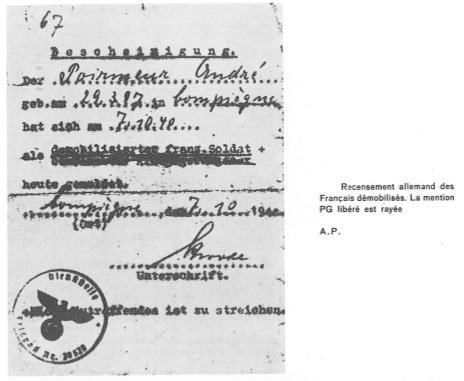

- 26 Avis de démobilisation.

- 27 Transport de prisoniers.

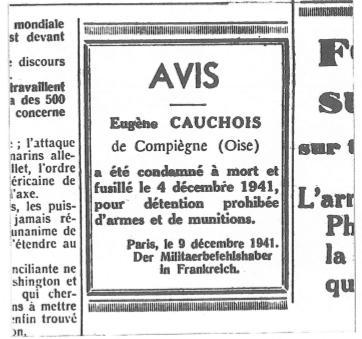

- 28 Avis de condamnanation à mort.

- 29 officiers du C.R.T.P.G. et du Hilag

- 30 Les volontaires de la relève.

- 31 Laval inaugure la Relève.

- 32 La fanfare de la Relève.

- 33 Les prisonniers.

- 34 Cérémonie de la relève.

- 35 Prêts pour le S.T.O. ?

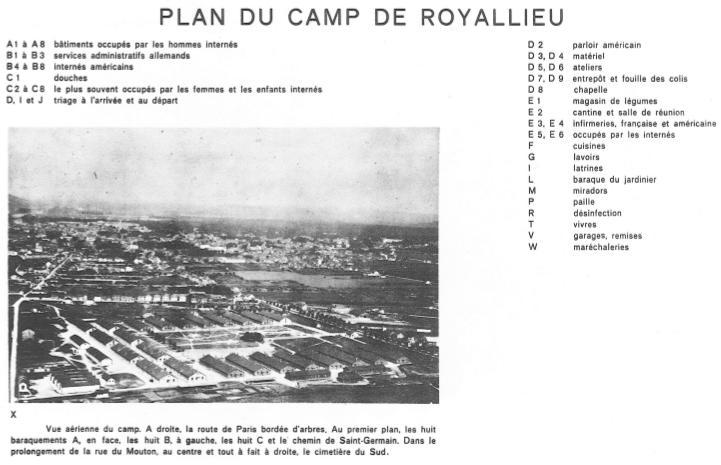

- 36 Le plan du 122

- 37 Le Frontstalag 122

- 38 Le détenu est apte au travail.

- 39 Le cachet du 122

- 40 La vue aérienne du 122

- 41 Les gardiens du 122

- 42 Les prisonniers du 122

- 43 Les prisonniers avec leurs matricules.

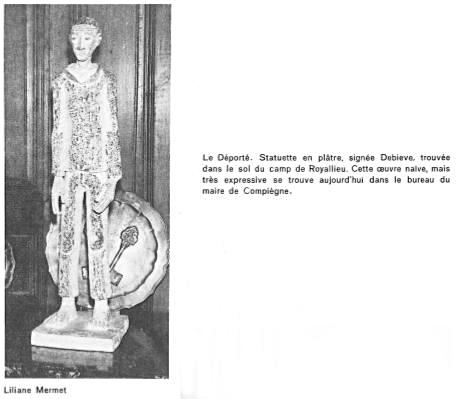

- 44 La statuette du déporté.

- 45 Poême de F. Quimerc’h

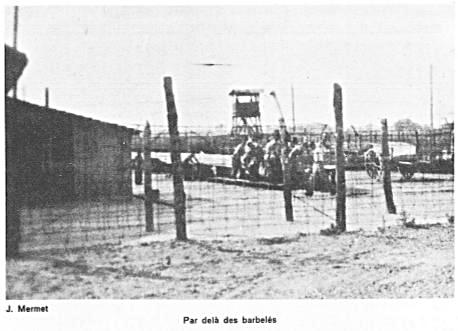

- 46 Les barbelés du Frontstalag 122.

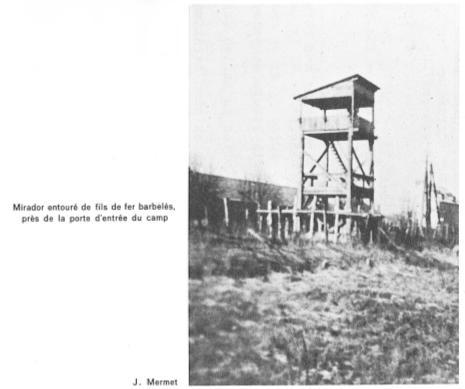

- 47 Un mirador du 122.

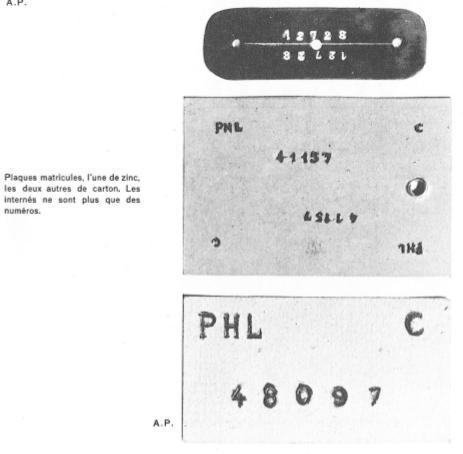

- 48 Exemple de plaque de détenus.

- 49 Le trou de l’évasion.

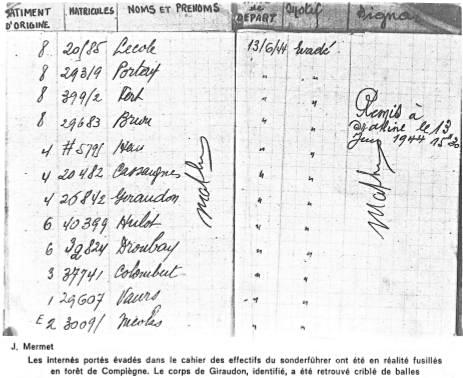

- 50 Les évadés du Frontstalag 122.

- 51 Les déportés menottes aux mains.

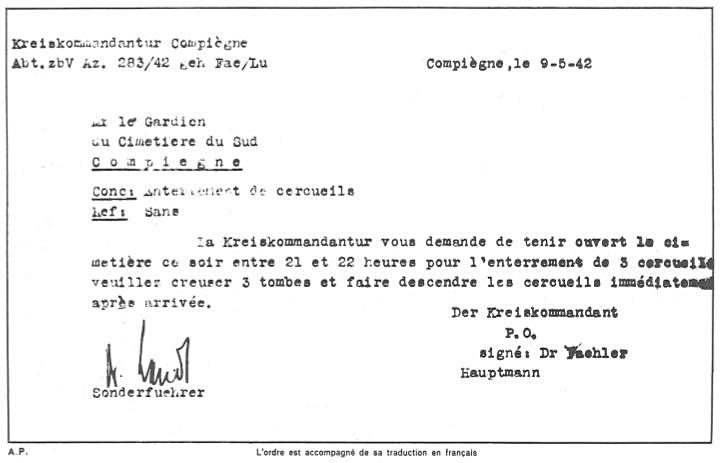

- 52 Ordre d’inhumation.

- 53 Le quai de la déportation.

- 54 Un départ.

- 55 Un convoi de déportés devant la gare.

- 56 Pont de la ligne Compiègne-Soisson.

- 57 Quai improvisé de Bellicart.

- 58 Statistiques du camp de Royallieu.

- 59 Chronologie des convois partis de Compiègne.

- 60 Les Américains à Compiègne.

- 61 Une Jeep devant le pont détruit.

- 62 La Kommandantur destituée.

- 63 Une passerelle improvisée.

- 64 Les compiègnois retrouvent un pont.

- 65 Les allemands prisonniers.

- 66 L’heure des comptes.

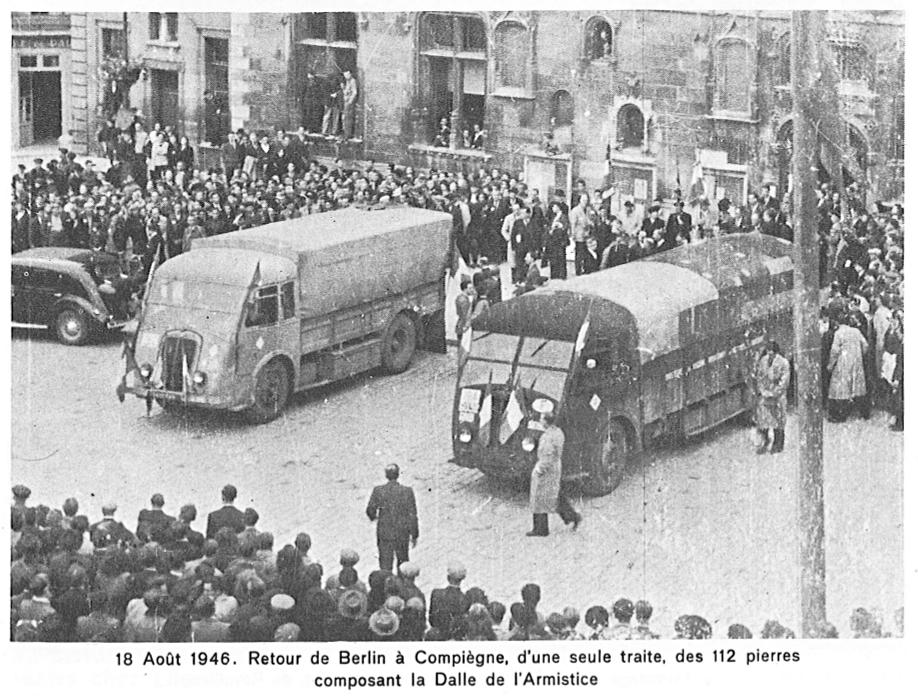

- 67 Le retour de la dalle.

- 68 La dalle, fierté des anciens combattants.

- 69 Estimation des pertes humaines Françaises.

- 70 Lettre de retour du monument

- 71 Hommage aux morts.

- 72 Journées du souvenir, 15 au 18 août 1946.

Préface

La ré-édition de ce livre m’est venue à l’idée suite au décès de ma grand-mère Muguette François née Muguette Maria Lætitia Chevallier le 13/08/1925 pour que perdure sa mémoire et pour rendre hommage à tous les résistants d’hier et d’aujourd’hui.

Comme toutes les guerres, elle a suscité de nombreuses souffrances. La lettre envoyé à Maria Chevallier née Maria Lætitia Thieffin le 08/10/1904, épouse de Marcel et mère de Mirelle (1922), Jacques(1923) et de Muguette peut en témoigner:

«Chère madame, j’ai une bien triste nouvelle à vous apprendre et j’en ai différé autant que possible le départ…Hélas, je ne puis me taire plus longtemps. Lors d’un engagement dans le maquis le 17 Août, Jacques très grièvement blessé à succombé à ses blessures.

J’ai eu une peine terrible : détenu comme lui à Eysses, rescapé de la révolte du 19 février puis de la déportation du 30 mai au cours duquel votre mari a été également transféré. Nous avions été libéré par l’A.S. le 19 juillet

Je joins à la présente sa citation à l’ordre F.F.I. et je possède encore quelques affaires personnelles que je vous ferai parvenir dès que possible.

Il a tenu essentiellement à se battre quoi que se relevant récemment d’une pleurésie. Il fut tué dans la lutte contre 400 miliciens et une centaine d’Allemands alors que nous n’étions nous même qu’une centaine.

Croyez bien, madame à toute ma sympathie dans le moment douloureux que vous traversez. Pour moi, c’est toujours au fond de mon cœur le souvenir d’un excellent camarade qui subsistera.

Julien Martin, le 7/11/44 à Venisseux»

Maria ne fut pas au bout de ses peines, car non seulement son unique fils a rendu honneur à la patrie, mais son mari Marcel, également résistant, a été interné, Muguette a subit des gardes à vue, son gendre Lucien THAYE, époux de Mireille, également été incarcéré à cette époque fut un des ultimes témoins de la résistance compiégnoise (décédé le 27/08/2009).

Ensuite, son autre gendre Charles François et son mari ont du faire le S.T.O. dans les camps où Charles a attrapé la tuberculose qui a eu un impact sur sa santé tout le reste de sa trop courte vie.

Ça ira mieux demain

I

Quoi de plus gai qu’une chanson de route?

Rien, rien, rien.

Vous avez raison sergent.

quoi de meilleur que de casser la croûte?

Rien, rien, rien.

Surtout quand on a d’bonnes dents.

Refrain

Bonjour les petits oiseaux.

Bonjour les copains.

Si ça n’va pas tantôt. (bis)

Ça ira mieux demain. (bis)

II

Quoi de plus clair qu’un bon vin qui pétille?

Rien, rien, rien.

Vous avez raison sergent.

Quoi de frais qu’un joli brun de fille?

Rien , rien, rien.

Surtout quand on a vingt ans.

III

Quoi de plus doux qu’un sourire au passage?

Rien, rien, rien.

Vous avez raison sergent.

Quoi de plus mou qu’un vieux bout de fromage?

Rien, rien, rien.

Avec un verre de vin blanc

IV

Quoi de plus blanc qu’un mouton de la plaine?

Rien, rien, rien.

Vous avez raison sergent.

Quoi de plus cher qu’un mot de la marraine.

Rien, rien, rien.

Avec vingt-cinq balles dedans !

V

Quoi de plus vif que le pas des gazelles?

Rien, rien, rien.

Vous avez raison sergent.

Quoi de plus lourd que les choux de Bruxelles

Rien, rien, rien.

On s’en souvient en marchant.

VI

Quoi de plus noir qu’un nègre qui s’éveille?

Rien, rien, rien.

Vous avez raison sergent.

Quoi de plus bleu que le ciel de Marseille?

Rien, rien, rien.

On dirait qu’il a l’accent.

VII

Quoi de plus que d’revoir son village?

Rien, rien, rien.

Vous avez raison sergent.

Plus de soucis, au ciel pas un nuage.

Rien, rien, rien.

Nous rentreront en chantant!

Final

Bonjour les p’tis oiseaux.

Bonjour les copains.

Bonjour, c’est pas trop tôt.

On s’retrouve enfin!

Ce livre fut dédicacé à Marcel par l’auteur le 14/2/1969. Ce dernier, mort le 16/12/1971, l’a ensuite dédicacé à ces enfants et petits enfants comme témoignage de ces mauvaises années.

Né le 26/7/1895, la vie de Marcel Sévère Chevalier a été marquée par la guerre. Déjà en 1916, lors de la bataille de Verdun Marcel a reçu un éclat de grenade à la tête au chemin des dames est entré dans la mémoire collective pour avoir été le théâtre de plusieurs batailles meurtrières.

Ironie du sort, Camille François, né en 1891 , père de son futur gendre et gueule cassée à également reçu éclat de grenade à la tête à Verdun. Pour ce dernier, les séquelles ont été beaucoup plus lourdes. Sa convalescence lui a cependant permis d’être soigné par Henriette DEBEAUPUIS, né en 1895, infirmière qui s’occupait des gueules cassées en Île de France. Lorsque Camille entama son retour à Oulchy-le-Château (Aisne), il prît le train de Paris à Compiègne qui passait par Estrées-Saint-Denis et LaCroix-Saint-Ouen (encore orthographiée La Croix Saint Ouen). Il y rencontra alors Henriette qui rentrait chez elle à Estrées et ils décidèrent de garder le contact et eurent onze enfants dont Charles, le mari de Muguette.

Certaines des actions menées par ces différentes personnes sont relatées dans l’ouvrage de André Poirmeur

et peuvent également être trouvées dans d’autres témoignages.

Par exemple, voici un texte publié par Jean-Pierre Besse, historien,

pour le compte de l’A.N.A.C.R. (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance)

au cours du 4 trimestre 1989.

Commune de plus de 2000 habitants, La Croix St Ouen est parmi celles dont le conseil municipal en place est dissout par le gouvernement de Vichy qui, au début de 1941, élimine les hommes jugés peu sûrs et les remplace par des hommes "dignes de confiance".

En février 1941, Roger MUNIER, industriel, est nommé maire ; Raymond TONNELIER, directeur d’usine, 1 adjoint et Louis QUILLET, propriétaire, deuxième adjoint. Quatre artisans, quatre ouvriers, deux contremaîtres, deux agriculteurs, un commerçant, un industriel viennent compléter le conseil dans lequel siège pour la première fois une femme (une institutrice retraitée). Rien d’original dans ce conseil qui cherche à partir d’un savant dosage à refléter la composition socio-professionnelle de la commune en restreignant considérablement les responsabilités des ouvriers, et en les remplaçant par des personnes en grande majorité dociles et favorables aux thèses du gouvernement PETAIN.

Le changement touche aussi le poste de secrétaire de mairie. Victime sans doute de son engagement politique d’avant-guerre, H. BOISSEAU est révoqué très tôt. Il est remplacé par Jacqueline MIQUEL en septembre 1940, puis, en mars 1941 par M. S. CRAMMER. Ce dernier a aussi en charge le secrétariat de Saint-Sauveur et, nous le verrons plus loin, aidera discrètement mais activement la Résistance locale.

GENÈSE DE LA RÉSISTANCE

À l’origine, la résistance locale est un phénomène limité, et surtout inorganisé. La spontanéité et l’individualisme l’emportent. On écoute discrètement "Radio-Londres". On s’aventure, avec précaution, à critiquer les Allemands et le gouvernement de Vichy. En fait, de mai 1941 à mai 1942, la résistance se cherche.

Petit à petit, cependant, les premiers noyaux se forment dans la clandestinité comme l’exige l’époque. Arrivé à La Croix St Ouen peu de temps avant la déclaration de guerre, Marius DUTRIAUX entreprend de reconstituer le parti communiste dans la commune. Il avait, au moment du Front Populaire, organisé sur le plan syndical les ouvriers agricoles dans le canton de Maignelay, puis avait dû s’éloigner de cette région où il était trop connu.

Un peu plus tard, en mars 1941, Robert GEORGELIN, de Venette, contacte Lucien THAYE, André LANGELEZ et Jacques CHEVALLIER. Il leur propose d’entrer dans la résistance active et aux Jeunesses Communistes. Lucien THAYE pense aujourd’hui que ce recrutement s’est fait sur les conseil de Marcel CHEVALLIER (père de Jacques) de La Croix St Ouen et de Albert LEROY de Royallieu. Le premier est connu comme communiste.

Les organisations sportives et culturelles permettent de renouer les liens rompus au moment de la mobilisation ou de la débâcle. À la même époque R. GEORGELIN et L. CHATILLON recrutent Marcel LÉTORT à Compiègne. Avec ses camarades, Lucien THAYE est chargé de distribuer des tracts et des papillons dans les usines, et de coller des affiches. Les rapports de gendarmerie, conservés aux archives départementales, signalent d’ailleurs l’apparition d’affichettes et de tracts à La Croix St Ouen et Saint-Sauveur le 2 août 1941 et le 2 septembre 1941. Les affichettes du 2 août portent en titre "les chômeurs ont faim".

Le Front National (le Front National de Lutte pour l’Indépendance Nationale de la FRANCE a été constitué le 15 mai 1941 ; il va devenir une organisation très large groupant des résistants de toutes opinions et de toutes religions, des croyants et des non-croyants) recommande de fêter le 1 mai 1942 par des actions spectaculaires afin de marquer la fête du travail. Dans la nuit du 30 avril au 1 mai, à Mercières, à proximité du camp de Royallieu, une meule de foin requise par les Allemands, est incendiée par C. LEROY et J. BOURGEOIS, tandis que Lugien THAYE et André LANGELEE détruisent un grand hangar utilisé pour le ravitaillement de l’armée d’occupation. Le 2 mai, le local de la L.V.F., officine de la collaboration, à Compiègne, est pulvérisé par une bombe lancée par Lucien LESNE et Jacques CHEVALLIER.

La police semble avoir rapidement repéré les auteurs de toutes ces actions. Le 4 septembre 1942, André LANGELEZ, Marcel, Jacques et Muguette CHEVALLIER, ainsi que Lucien THAYE sont arrêté. Le même jour, Maruis DUTRIAUX, dont L. THAYE affirme ignorer alors l’appartenance à la Résistance, est arrêté. Le groupe tombe après la défaillance d’un de ses camarades qui a craqué au cours de son interrogatoire, et qui mourra en déportation en Allemagne. Faute de preuves, Muguette CHEVALLIER est relâchée, mais ses camarades sont jugés en juillet 1943. Lucien THAYE et Jacques CHEVALLIER, internés à Compiègne, puis à Amiens, sont transférés à la Centrale d’Eysses ; ils participeront à la révolte qui secouera cette centrale les 19 et 20 février 1944.

Sur ordre de Vichy et des occupants, la Centrale d’Eysses est fermée, les prisonniers sont déportés en Allemagne. L. LESNE et L. THAYE, après un court passage au camp de Royallieu (dans lequel a d’ailleurs été interné l’abbé MASSE de La Croix St Ouen au début de l’occupation), sont déportés à Dachau le 18 juin. Le voyage se fera dans des conditions épouvantables ; il durera 2 jours. Dans des wagons à bestiaux, les hommes sont entassés par 100, sans eau, les vasistas fermés ; ils disposent d’une botte de paille et d’une grande tinette. Jacques CHEVALLIER, très faible, avait été admis à l’infirmerie ä Eysses avant l’évacuation du camp. Le 19 juillet les derniers patriotes détenus à la centrale sont libérés par la Résistance du Lot et Garonne. Jacques CHEVALLIER reprend sa place parmi eux, il tombe au combat le 17 août aux environs de Villeneuve-sur-Lot. Quant à Marius DUTRIAUX, la Résistance compiégnoise organise son évasion quelques jours avant le début du procès (juin 1943). Caché pendant quelques temps à La Croix St-Ouen dans le grenier d’une maison bombardée ; il poursuivra ensuite la lutte contre les nazis en Normandie où il sera abattu par les Allemands le 1 février 1944 à Rougemontier (Eure).

À l’automne 42, les premiers groupes locaux de Résistance sont

décimés mais l’accalmie est de courte durée.

Signalons néanmoins qu’en 1941 Eugène DOUGE avait une première fois

été contacté par un résistant de Royallieu qui lui avait demandé de constituer

un "triangle" (réalisé avec Jean GODARD et Alfred COTTARD) ; il

n’y eut aucune suite à ce premier contact. Une seconde fois, en début

1942, il entre en relation avec un résistant de Verberie, une équipe est

constituée pour coller des affiches et distribuer des tracts. En mars de

la même année E. DOUGE purgera 15 jours de prison à Compiègne pour avoir

chanté la "Marseillaise" au nez et à la barbe des Allemands à Royallieu.

À cette période - 1942 - THAYE, DUTR1AUX, DOUGE sont engagés dans

différentes actions de résistance. Ils n’ont aucun contact entre eux et

ne se connaissent pas à ce titre. La discrétion et le cloisonnage sont

déjà des réalités.

LE S.T.O. (Service du Travail Obligatoire)

La guerre dure, les Allemands ont un besoin de plus en plus pressant

de main-d’œuvre. Dès l’automne 40 les Nazis font une propagande

systématique appelant à aller travailler en Allemagne comme volontaire.

Le chômage qui se développe dans les premiers mois de l’occupation, la

promesse de hauts salaires et autres conditions avantageuses, facilitent

le recrutement.

À partir de 1942, l’appel au volontariat ne suffit plus. Avec l’appui du gouvernement Pétain11 1 Dès le mois de mai 1942, l’Allemagne exige un contingent d’ouvriers français de 250 OOO hommes. Pour tenter d’éviter de heurter de front les Français, le gouvernement de Vichy propose l’envoi de travailleurs contre le retour de prisonniers. Hitler s’en tint à l’échange d’un prisonnier contre 3 travailleurs. La "relève" est officiellement lancée le 22 juin., les occupants passent à un échelon supérieur. En mai 1942 la "Relève" se met en place, et le ll août le premier train de prisonniers rapatriés croise à Compiègne un convoi d’ouvriers en route pour l’Allemagne. Mais le pays ne suit pas.

Au 1 septembre 1942, 17 OOO spécialistes seulement se sont portés volontaires. SAUCKEL (responsable allemand de la main-d’œuvre dans les territoires occupés) obtient alors du gouvernement de Vichy la loi du 4 septembre 1942 sur "l’utilisation et l’orientation de la main-d’œuvre" qui instaure un régime de travail obligatoire.

En novembre, un groupe de jeunes employés dans différentes usines de La Croix est requis pour travailler au dépôt de fourrage allemand de la Nourylande. Parmi eux Raoul CARON, René DEMAZURES, Georges DOLLE, Emile HERISSON, Jean HOCQUART, Albert LEBLOND, Kléber MARQUOIN, Paul PONS et Maurice THAYE.

Bien vite des caches sont aménagées parmi les balles de paille pour permettre de se soustraire au travail. À cette mauvaise volonté évidente de travailler s’ajoute rapidement le sabotage. Le fourrage est arrosé dans les wagons avant son départ pour qu’il fermente pendant le voyage et soit inutilisable à l’arrivée. Des graviers glissés dans les boîtes à graisse des wagons provoquent le grippage des essieux.

Le 17 décembre, premier départ obligatoire pour l’Allemagne. Un groupe de travailleurs de chez HUYGENS comprenant Roger BOITEL, Emile BUCQUET, Raoul CARON, Jacques DOLLE, Marcel MASSON, Edouard PHLANTZER, Lucien SOIRON, Maurice THIERY, sera dirigé vers la base sous-marine de HAMBOURG. Roger BOITEL, Emile BUCQUET et Maurice THIERY tenteront vainement de s’évader en 1944 (cachés sous les wagons, ils seront repérés par les chiens policiers avant le départ du train). Ils rentreront en France avec leurs camarades en Mai 1945.

Au cours de cette année 1942, où l’incertitude et l’inquiétude grandissent, beaucoup de jeunes ne savent que faire. Roger HAINSELIN, lui réussira à s’engager après avoir passé la ligne de démarcation et 3 mois d’instruction à Castres. Il quittera la France pour le Maroc à la fin Août. Il réapparaîtra parmi les troupes de la 2e D.B. après la Libération.

Pour accélérer le rythme des départs en Allemagne, le gouvernement Pétain promulgue la loi du 16 février 1943 portant création du S.T.O. (Service du Travail Obligatoire) de deux ans pour tous les jeunes gens des classes 40,41 et 42 qui seront envoyés en Allemagne. Quelques temps après, la classe 43 est touchée. Face au S.T.O. les jeunes ont un choix très limité. Comment, en effet, s’y soustraire ? À cette période, il n’existe pas de maquis à l’horizon, la résistance organisée est inconnue de la majorité de la population. Il y aura donc ceux qui partent, ceux n’existe pas de maquis aux environs, la résistance organisée est inconnue qui partent mais qui profitent d’une permission pour ne pas repartir, enfin ceux qui refusent le départ et trouveront par la suite une aide précieuse auprès de la Résistance.

En février 1943, douze travailleurs sont requis chez HUYGENS. Lucien HERLIN, Gaston PETIT, René BRUYANT, Marcel BOITEL, Jacques DHOURY et d’autres, partent le 27 février 1943. Ils reviennent en permission le 28 août 1943. Jacques DHOURY et Marcel BOITEL ne repartiront pas. Ils iront travailler à la sucrerie de Francières sous le nom de Machefer et Leblond. À partir de février 1944 ils travaillent sous leur vrai nom aux Établissements Brissonneau à Creil.

Dénoncé, Jacques DHOURY, recherché par les Allemands, échappera de peu à l’arrestation.

En ce même mois de février, d’autres jeunes sont requis pour le travail en Allemagne : Marcel CARLIER, Achille DELALAIN, Henri et Charles FRANÇOIS. Arrivé en Allemagne, Marcel CARLIER entonne des chants patriotiques : il est séparé de ses camarades. On apprendra sa mort à Oranienburg en février 1944 à la suite d’actions de sabotage.

Roger LECOURT, appelé en mars 1943, évite le départ en se faisant porter malade. Appelé une seconde fois en septembre, il se cache et réussit à se faire embaucher comme bûcheron en forêt.

En mars 1943 le groupe de la Nourylande est convoqué à la visite médicale pour le S.T.O. Émile HÉRISSON ne s’y présente pas.

Réfractaire, clandestin, sans papiers, sans carte d’alimentation, sans foyer, il est hébergé quelques semaines dans sa famille dans la région parisienne, puis va travailler dans une ferme en Normandie où il échappe de peu à une arrestation. Il revient sous une fausse identité s’embaucher à la sucrerie de Coudun, et retrouve, grâce à Léonard OSSET, du travail chez Huygens en janvier 1944 (Application des accords BICHELONNE et création des usines S. BETRIEBE). Là il trouve une Résistance bien organisée et active, grâce justement aux efforts déployés par Léonard OSSET. Peu de temps après il reprendra la vie clandestine, devenant l’agent de liaison du Front National du Secteur de COMPIÈGNE.

René HÉRISSON était parti travailler dans les Vosges. En septembre 1944, devant la progression des troupes alliées et le bombardement de son usine, il est pris comme otage et transféré en Allemagne au camp de MANNOWITZ. Du fait de l’avance soviétique ce camp est évacué. Le transfert vers BUCHENWALD et MATHAUSEN se fera dans des conditions épouvantables. René est déclaré "DCD à MAUTHAUSEN (Autriche)" le 24 avril l945.

D’autres jeunes et moins jeunes ont été réquisitionnés par les services allemands. C’est ainsi que Alexandre MORCHAIN trouvera la mort le 7 mars 1944 au dépôt de St Léger aux Bois au cours du déchargement d’un train de munitions.

Le texte suivant a été rédigé par André Poirmeur, résistant et compagnon de Marcel et Jacques entre-autres.

Ses compétences dans les langues Allemande, Anglaise et Russes auront été de très grand importance pour la résistance.

Ce document n’est pas un roman, mais se veux être un témoignage très documenté à vocation historique. Veuillez par avance pardonner les passages parfois trop énumératifs. Il est principalement constitué en 3 parties. Après une présentation des actes fort de la résistance compiégnoise, l’auteur présente la vie dans le camp de détenus de Royallieu. La dernière partie, plus joyeuse, traite de la libération tant attendue.

À la mémoire de Jacques Chevallier

Muguette François née Chevallier,

Marcel Chevallier, leur père

Camille et Charles François.

Avant-Propos

La reconnaissance n’est pas ce qu’on cherche dans un historien;

au contraire, c’est ce qui le rend suspect. FENELON.

Compiègne a été meurtrie au cours de la guerre de 1939 à 1945 à un point tel, qu’il est surprenant qu’aucun témoin qualifié pour les relater, n’ait encore évoqué les événements importants qui s’y sont déroulés et qui se rapportent directement à la Grande Histoire de notre pays

Rien n’a été étranger à cette ville de l’Oise : elle a vu accourir les Français appelés par la mobilisation. recueilli les blessés des combats. les cohortes de réfugiés, Belges et Français, persuadés d’échapper aux bombardements meurtriers et se faisant tuer avec les compiégnois sous les bombes des Stukas.

Hitler, victorieux, a voulu l’humilier par son diktat du 22 juin 1940 et lui faire payer cher d’avoir été la Ville de l’Armistice du 11 novembre 1918. Tel Néron, il y a savouré son triomphe dans le spectacle d’une ville qui se consumait dans l’immense brasier qu’il avait projeté depuis longtemps.

Le Secteur Est n3, de Noyon à Compiègne, dont il sera fait état, a été le théâtre important de la lutte patriotique menée contre l’occupant. Il a eu ses martyrs, ses héros comme le grand résistant André Dumontois le méconnu et cependant emportant dans la mort tous ses secrets.

Compiègne a vu le spectacle des scènes dramatiques de ces troupeaux humains partant du camp d’internement de Royallieu pour la Déportation. scènes qui attisaient l’ardeur patriotique de ses habitants. Cependant certains, hélas! y sont restés insensibles.

Relater par des mots simples, sans prétention littéraire, les événements qui se sont déroulés dans cette partie du département de l’Oise, peut paraître une gageure, tant il est vrai qu’ils ont été si nombreux que s’il fallait les évoquer par le menu, un volume ne suffirait pas.

Aussi bien a-t’il été impossible de publier la liste monstrueuse des 53787 internés de Royallieu, les archives incomplètes du camp que je possède ne me le permettant pas.

Toutefois, il m’a paru nécessaire de citer les faits les plus saillants de ces années terribles qui m’ont été communiqués par leurs auteurs ou des témoins dignes de foi que je tiens à remercier ici, et ceux auxquels j’ai été mêlé de près ou de loin avec des dizaines d’autres combattants sans uniforme, en lutte. contre un ennemi impitoyable, dont, disait Mirabeau. la guerre est l’industrie nationale.

La résistance a été le fait de l’activité menée de 1940 à 1944 par des Françaises et des Français, isolément ou par équipes, et ne peut être revendiquée par un seul ou quelques-uns. Celui qui y a participé en a tout le mérite et c’est la somme de tous ces actes personnels et collectifs qui ont permis à ceux qui y ont contribue de se hausser à la Gloire et à l’Honneur à la fin de la tourmente.

Compiègne fut un havre d’espoir pour les centaines de milliers de Prisonniers de Guerre croupissant dans les Stalags et les Oflags. 200000 seulement passèrent en transit avant de rejoindre leurs foyers, prisonniers mystifiés par la duperie de la Relève de volontaires, conscients ou non. et des forçats du Service du Travail Obligatoire.

Rendons hommage aux compiégnois, à ceux dont les âmes ne furent pas de glace et qui ne purent assister sans s’émouvoir à ces scènes des misères de la Guerre, à ces cortèges de gueux héroïques, d’où jaillissaient les chants patriotiques et vengeurs de notre France, scènes que Callot lui-même n’avait pas imaginées!

Aujourd’hui, un monument d’une simplicité émouvante, en bordure de la route de Paris devenue l’avenue des Martyrs-de-la-Liberté rappelle aux passants le souvenir de ce vaste quadrilatère qui fut, de 1941 à 1944, le plus grand Camp de Concentration au cœur de la France.

Le 2 mai 1961, d’anciens nazis et S.S. ont cru de leur devoir de déposer sur la stèle, auprès de l’urne qui renferme de la terre des camps d’Allemagne, une palme de bronze portant l’inscription «Nous regrettons !» Impudence, regrets tardifs ? La palme a été subtilisée par des inconnus.

Enfin, c’est sans haine envers le peuple allemand qui en a souffert aussi, mais avec lui que nous devons sauver de l’oubli, pour ne plus les revivre. les événements qui ont marqué tragiquement la guerre faite à la civilisation de 1939 à 1945. C’est avec lui que nous devons honorer la mémoire de ceux qui furent les victimes de ces barbares nazis qui ne pouvaient être que des monstres issus d’une espèce sans parenté avec celle de l’Homme, espèce qui n’est pas encore éteinte.

A. P.

Ville de souvenirs

Située à 70 kilomètres au Nord de Paris entre la rivière d’Oise et sa belle forêt. Compiègne a participé à l’Histoire de la France avec laquelle sa propre histoire se confond souvent. Nombreuses sont ses heures glorieuses et douloureuses.

Ancienne station gallo-romaine. elle fut, dès l’époque mérovingienne, résidence royale. Charles le Chauve désirait en faire sa capitale et lui donna le nom de Carlopolis. Du château fort qu’il fit bâtir en 877, seule subsiste encore une partie importante de la Tour du Beauregard.

Elle reprit par la suite le nom de Compiègne et plusieurs rois y furent sacrés. inhumés. dans sa célèbre abbaye de Saint-Corneille, sœur de celle d’Aix-la-Chapelle, qui fut la plus riche et la plus puissante communauté religieuse de France, comblée de privilèges et d’offrandes.

Dès 1153, Compiègne obtint une charte communale et Jeanne d’Arc qui qualifiait ses habitants ’ses bons amys de Compiègne’ y fut faite prisonnière le 23 mai 1430, lors d’une sortie malheureuse à la tête d’une trop faible escorte, cependant que la ville était incendiée. Compiègne eut l’honneur de s’émanciper et d’avoir sa Maison commune en 1502. Résidence royale favorite. tous les rois l’habitèrent, le futur Louis XVI y reçut Marie-Antoinette en 1767. En 1793, Compiègne s’appela Marat-sur-Oise et le lieu- dit Royallieu, le Hameau de la Révolution. Napoléon 1, qui avait fait du Château une Maison impériale y reçut à son tour, en 1810, Marie-Louise, avec laquelle il était marié par procuration à titre civil et qui arrivait directement de Schönbrünn. Le bouillant Corse, toujours pressé. n’eut pas la patience d’attendre le mariage religieux et la nouvelle impératrice en fut, paraît-il, très satisfaite.

Quatre ans plus tard, en 1814, les Prussiens attaquèrent la ville sans succès et Louis XVIII, rentrant en France, y prenait un peu de repos avant de rentrer solennellement dans Paris. Le mariage de Louise, fille de Louis-Philippe, avec Léopold 1, roi des Belges, fut célébré au Château en 1832. Tout le monde pleurait. Napoléon III et Eugénie firent de Compiègne leur résidence favorite et les fameuses Séries s’y déroulèrent jusqu’à ce que la guerre de 1870 les interrompit. Les Prussiens s’installant au Château des le 20 septembre, occupèrent la ville qu’ils pillèrent huit jours durant.

En 1901, l’alliance franco-russe qui devait forcer l’Allemagne, en cas d’agression, de se défendre sur deux fronts: une belle et bonne alliance, comme dira le général de Gaulle le 13 décembre 1944 à Moscou, est saluée par tous comme un heureux événement susceptible d’assurer la Paix. La joie éclate en France et c’est à Compiègne que seront célébrées des fêtes grandioses en l’honneur des souverains russes.

1914! L’Allemagne viole la neutralité de la Belgique, le maréchal French et l’état-major britannique installés au Château cèdent bientôt la place aux Allemands qui occuperont la ville du 1 au 12 septembre 1914.

C’est à Compiègne, soumise pendant quatre ans aux bombardements de l’ennemi retranché à 10 kilomètres de là. que sera signé sur son territoire en forêt. la capitulation de l’empire allemand, le 11 novembre 1918. Pour effacer cet événement, -cette Schande (honte)-, dans ses discours, Hitler a promis de détruire la ville : die Vernichtung von Compiègne. Il la fera brûler en sa présence le 21 juin 1940.

Joies et tristesses ont ainsi marqué la destinée de cette ville de la vallée de l’Oise, chemin des grandes invasions qui semèrent la mort et le malheur.

Les rois, séduits par la beauté de sa forêt dans laquelle ils chassent le cerf et le sanglier, fondent un rendez-vous de chasse à la Neuville-au- Bols. petit hameau au sud de Compiègne, qui deviendra Royal Lieu, séparé de l’agglomération compiégnoise par des champs de culture, sur lesquels seront construits, des 1913. les baraquements des Nouvelles Casernes destinés à recevoir les recrues appelées par la nouvelle loi de trois ans de service. Bien qu’elles soient inachevées, les fantassins du 54 R.I. les occuperont jusqu’en août 1914, d’où ils partiront combattre, en pantalon rouge. les feldgrauen allemands qui mitrailleront à loisir ces cibles inespérées.

Les baraquements des Nouvelles Casernes, utilisés pendant la guerre de 1914-1918 comme Hôpital Complémentaire, furent occupés par les aérostiers jusqu’à la guerre de 1939-1945, et devinrent les prisons du camp des internés de Royallieu.

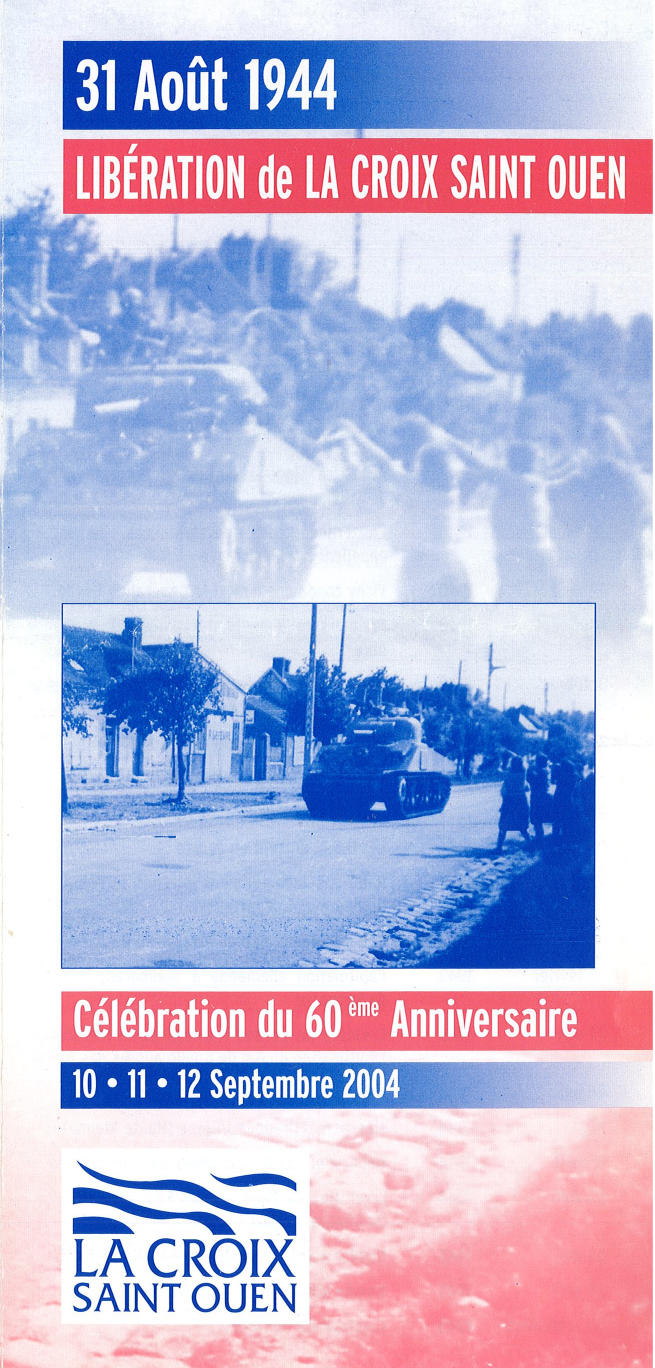

Les pages suivantes contiennent un extrait du document sorti à l’occasion de la commémoration du 60 anniversaire de la libération à Lacroix-Saint-Ouen.

Hitler à Compiègne

Diktat et incendie de la ville

À peine l’étrange paix qui sépare les deux guerres mondiales a-t-elle permis à Compiègne de se relever de ses ruines et de reprendre une vie normale, que l’invasion allemande de 1940 replonge là ville dans la tragédie. Une tragédie qui va durer plus de cinq ans. Après le morne hiver 1939-1940 que la France utilisa pour perdre ses forces et que l’Allemagne employa à affermir les siennes, le 10 mal 1940 la Wehrmacht déclenche son offensive, envahit la Belgique, les Pays-Bas et la France, contournant par le Nord «l’infranchissable» ligne Maginot. 140 divisions allemandes. 7000 chars des Panzerdivisionnen bousculent les 115 divisions alliées et leurs 2000 engins blindés.

Le 17 mai 1940, Compiègne subit son premier gros bombardement. Des maisons s’écroulent, ensevelissant nombre de malheureuses victimes sous les décombres que l’on ne retrouvera jamais. On en relève soixante-quatre parmi les réfugiés de passage pris au piège et qui sont inhumées au Cimetière du Sud. Le lendemain les compiégnois évacuaient la ville que les Allemands occuperont le 9 Juin. Cinq ou six habitants ne se résignent pas à abandonner leurs foyers. Les autres rejoignent les milliers de réfugiés qui fuient vers l’Ouest ou le Sud sur les routes de France. Des scènes d’épouvante les jalonnent : hommes, femmes, enfants. des bêtes aussi, agonisent et meurent. La guerre est une chose terrible et Hitler l’a voulue totale.

Le 24 mai, le général en chef Weygand22 2 Responsable dans le défaitisme. Le IIIe Reich, William Shirer, Tome II, page 782. Stock éditeur., recommande au président du Conseil, Paul Reynaud, de demander l’armistice pour garder une armée capable de maintenir l’ordre!

Du 10 mai au 10 juin. nos aviateurs ont abattu 980 avions ennemis au prix de 488 tués. Au moment de l’armistice, notre aviation dispose encore de 1075 appareils mais la trahison ou l’incapacité de certains états-majors empêche l’utilisation à plein des forces disponibles33 3 C’était ainsi, page 188. F. Grenier. Éditions sociales.,

Des régiments entiers se rendent à une poignée de soldats allemands. Un général français à la recherche de son armée se retrouve au milieu d’un bataillon ennemi. D’autres officiers supérieurs fuient tout à leur sort personnel. Cependant des unités résistent héroïquement pendant plusieurs semaines aux assauts de la Wehrmacht sur la ligne Maginot. prise à revers. Robert Rondet, Jeune marié à une de mes cousines. est tué face à l’ennemi.

Le gouvernement a quitté Paris et s’est installé au château de Cangé,

près de Tours. Le bombardement de l’aérodr0me voisin contraint le gouvernement

à fuir à Bordeaux où, le 16 juin, le ministère démissionne. Le président

Lebrun demande au maréchal Pétain s’il accepte de constituer le gouvernement.

Le vieux soldat sort une liste de son portefeuille, la tend au

président en lui disant: «Le voici» immédiatement, Pétain demandait aux

Allemands de faire connaître leurs conditions d’armistice par l’entremise

de M. de Lequérica, ambassadeur d’Espagne à Paris et faisait paraître son

premier communiqué :

«Français! Il nous faut abandonner la lutte. Je me suis adressé à notre

adversaire et je lui ai demandé s’il était prêt à traiter avec moi, soldat, et

sur une base honorable, des possibilités de mettre fin aux hostilités.»

On sait ce qu’il advint de la base honorable.

Le 21 juin 1940, une délégation d’une vingtaine de personnes, partie de Bordeaux, roulait vers Paris occupé depuis le 14 juin. Les délégués pensent que les négociations vont avoir lieu dans la capitale avec ceux du gouverne- ment allemand, après avoir été reçu à Vendôme. pendant la nuit. par le leutnantgeneral von Tippelskirch désigné pour les accompagner. Mais. à Paris, ce dernier fait descendre des voitures le général Parisot commandant un groupe d’armées, le directeur adjoint des Affaires politiques Rochat. le sous-directeur des Affaires étrangères Lagarde, le colonel Lacaille chef d’état- major d’Huntziger, des officiers des trois armées. l’interprète, les chauffeurs et dactylo, tous éliminés de la délégation qui ne se compose plus que de quatre plénipotentiaires44 4 Un témoignage. Le Diktat de Rethondes et l’Armistice franco-italien. Flammarion, édit. 1957 : le général Huntziger, Léon Noël ambassadeur de France à Varsovie, le général de l’armée de l’air Bergeret. le vice-amiral Leluc. Sans autres explications, le leutnantgeneral von Tippelskirch les conduit inopinément à Compiègne. Hitler a choisi cette ville pour y recevoir en par- sonne la défaite de la France sur les lieux mêmes où. vingt-deux ans auparavant, le 11 novembre 1918. L’empire allemand avait capitulé.

L’Oberstleutnantgeneral Buckler, commandant la place, a été plein d’attention pour le Führer qui doit jouir pleinement de sa victoire dans une ville détruite. En effet, des quartiers entiers du centre de Compiègne, épargnés par les bombardements aériens, ont été incendies à la main ou aux lance- flammes après pillage, mais les chaussées que doit emprunter le maître du Reich sont déblayées.

À l’arrivée d’Hitler, l’incendie fait rage dans la ville de l’Armistice et, de son avion personnel escorte d’une escadrille de chasseurs, le Führer dut contempler le spectacle avec satisfaction : Compiègne brûlait ! À 14 h 30. l’avion se posait sur l’aérodrome de Margny-lès-Compiègne. Prenant place dans sa grande Mercedes noire suivie d’une caravane motorisée bruyante, Hitler traverse Compiègne en ruines et en flammes, pour se rendre au Carrefour de l’Armistice où il arrive à 15 h 15.

Le glaive vainqueur planté sur l’aigle allemand agonisant, œuvre en bronze du ferronnier Brandt et qui orne le monument des Alsaciens- Lorrains, est masqué par un drapeau à croix gammée. Dans l’allée triomphale conduisant au carrefour, la troupe rangée des deux côtés de l’avenue attend. l’arme au pied, l’arrivée du Führer vainqueur. Depuis le 19 juin. la façade du bâtiment qui abrite le wagon historique a été démolie au marteau piqueur pneumatique par le génie allemand et le wagon sorti de son abri est garé au centre de la Clairière.

Rien ne manque pour donner le plus d’éclat à la célébration de l’événement : musique, cinéma, radio, déploiement de troupes impressionnant parmi lesquelles on remarque un bataillon du fameux régiment Hermann Goering. Près de la dalle centrale, l’important pavillon personnel d’Hitler a croix gammée frange d’or flotte au sommet d’un grand mât blanc. Les hauts dignitaires du Reich accompagnent Hitler. il y a la le feldmarschal de la Luftwaffe Goering. le grand amiral Raeder, l’Oberbefehlshaber de la Wehrmacht von Keitel, le ministre des Affaires étrangères von Ribbentrop, le conseiller du Führer Rudolf Hess, le chef des S.S. Himmier, le général de corps d’armée von Brauchitsch. Dietrich, les officiers de la maison d’Hitler et l’0berstleutnantgeneral Buckler Ortskommandant de Compiègne.

Suivi de son escorte, Hitler, très grave. passe en revue les troupes qu’ii salue le bras tendu, s’arrête devant le monument de la honte, comme il le nomme, qu’il regarde avec dédain et monte immédiatement dans le wagon où il prend place et invite ses officiers à s’asseoir auprès de lui. Au bout de la table placée au centre du wagon-restaurant. se trouve l’interprète officiel du Führer, Doktor Paul Schmidt.

Il est 15 h 30 lorsque la délégation française. après plus de vingt heures de voyage, sous la conduite du Leutnantgeneral von Tippels- kirch, arrive au monument des Alsaciens-Lorrains, passe devant les troupes rangées au garde-à-vous et se dirige vers le wagon tandis que l’escadrille d’escorte du Führer passe en trombe. L’Oberstleutnant von Thomas, commandant du Quartier Général d’Hitler qui se tient au pied du marchepied du wagon, presse le général Huntziger, chef de la délégation française. hésitant, de gravir les marches.

À son entrée, Hitler et sa suite se lèvent. De part et d’autre, les saluts s’échangent et le Führer invite chacun à s’asseoir à la place qui lui est réservée et indiquée par un petit carton timbré de l’aigle du Reich 55 5 Un témoignage. Le Diktat de Rethondes et l’Armistice franco-italien. Flammarion, édit. 1957. Lui-même occupe le siège d’Erzberger en 1918, Huntziger celui de Foch, Léon Noël celui de l’amiral anglais Wemyss.

Le Feldmarschall Keitel, debout, fait le salut hitlérien, puis lit le préambule en allemand suivi de sa traduction en langue française par l’interprète Schmidt.

Hitler se lève, claque les talons, salue à son tour et, accompagné de la plupart des membres de sa suite, sort du wagon. Cette confrontation a durée douze minutes.

Le feldmarschall Keitel et l’Interprète Schmidt donnent alors lecture des 24 articles de la convention d’armistice, traduits, simultanément en français. qui stipulent que la France sera occupée au nord d’une ligne partant des Pyrénées au Cher dont elle suit le cours jusqu’à Bourges, pour aboutir à la frontière suisse après avoir traversé l’Allier à Moulins.

La France est, en fait, amputée des départements de l’Alsace et de la Lorraine, quant à ceux du Nord arrachés du territoire national, ils seront rattachés sous l’autorité du gauleiter de Bruxelles et les frais d’occupation des troupes allemandes à la charge de la France. Ces frais sont de 400 mil- lions par jour (500 deux ans plus tard) et en 1943 ils seront grevés d’un milliard de francs par mois.

Keitel se rassied dans un silence glacial. Chaque plénipotentiaire français reçoit un spécimen des conditions d’armistice et, se levant à nouveau, le feldmarschall demande d’observer une minute de silence afin d’honorer, dit-il. tous ceux, soldats allemands et soldats français qui ont versé leur sang pour leur patrie et se sont sacrifiés pour elle. Chacun se lève pour ce recueillement. Keitel tend la main au général Huntzinger et va rejoindre Hitler qui. pendant la lecture fastidieuse des 24 articles, s’était détendu, exécutant quelques mouvements de relâchement et se montre réjoui. Goering qui ne veut pas être en reste, trépigne. sautille et fait le pitre sur la dalle centrale. Reprenant un air digne et suivi de ses dignitaires. Hitler se dirige vers sa voiture tandis que le commandant de la compagnie d’honneur l’acclame par ces mots : «Die Wehrmacht grüsst den Führer des grossen Deutschlands! La Wehrmacht salue le Führer de la grande Allemagne!» que ponctuent le «Deutschland über alles» et le «Horst Wessel Lied».

Avant de pénétrer dans sa voiture blindée, Hitler souriant félicite ses ministres et ses généraux, cependant que Goering déchaîné crie, secoue sa grosse bedaine. lance des bourrades à ses voisins et. levant son bâton de maréchal orné de pierres précieuses. crie par trois fois «Sieg Heil!» repris par l’assistance. Le Führer salue, puis prend place dans la Mercedes qui va le conduire à Compiègne.

La délégation française est enfin invitée à descendre du wagon et à se rendre, toujours accompagnée de von Tippelskirch. sous une tente voisine dressée à son intention, auprès de la statue du maréchal Foch. Après plu- sieurs heures d’attente. les délégués pourront utiliser, dans le wagon. un appareil téléphonique relié directement au camion de transmissions dissimulé sous bois et dans lequel l’interprète Schmidt intercepte toutes les communications. À 20 h 20, une conversation s’engage enfin. «Allô ! Bordeaux ? Allô ! le gouvernement français ? Ici. le central de l’armée allemande en campagne ». Le général Huntziger dit à Weygand : « Vous devinez où je suis ? Je suis dans le Wagon! - Mon pauvre ami! ».

Hitler rentre à Compiègne et tel un empereur romain veut jouir de son triomphe. Installé au balcon du pan coupé du quatrième étage d’un grand immeuble construit sur un des points les plus élevés de la ville. au 47 de la rue Saint-Lazare, le Néron moderne savoure avec joie l’incendie gigantesque qui réduit en cendres le centre commercial dans un immense brasier, après avoir été vidé de sa substance. Par contre, les beaux immeubles des quartiers résidentiels sont épargnés, les nazis les occuperont. Après quelques heures de repos et un lunch servi dans l’appartement, Hitler et les dignitaires nazis regagnent l’aérodrome d’où lis s’envoleront, cependant que l’agence D.N.B. faisait connaître. au monde entier stupéfait, les événements qui consacraient la défaite et l’humiliation de la France.

Le lendemain même, 22 juin. les délégués français qui avaient été reconduits à Paris où ils étaient arrivés à deux heures du matin à l’Hôtel Royal-Monceau, rejoignaient à 10 heures le Carrefour de l’Armistice. À 11 heures, ils transmettaient au général Keitel l’acceptation par le maréchal Pétain de toutes les conditions d’armistice.

À 18 h 36. Keitel apposait sa signature. suivie de celle de Huntziger au bas de cette convention que bien des Français, trompés. qualifiaient de définitive. Les hostilités devaient cesser le mardi 25 juin à 1 h 35, heure allemande. En attendant. le document est considéré par les Allemands comme un vulgaire chiffon de papier. ils poursuivent l’invasion du pays. dépassent largement la ligne de démarcation fixée, occupent Saint-Nazaire, la Roche-sur-Yon, Niort, Clermont-Ferrand le 22 juin, la Rochelle, Saintes, Poitiers le 23, Saint-Étienne et Angoulême le 24 juin tandis que les mêmes plénipotentiaires français signaient un armistice avec l’Italie et que les Allemands capturaient toujours les soldats français qu’ils rencontraient et emmenaient dans les camps de prisonniers. Près de deux millions vont y croupir pendant cinq ans.

Le 8 juillet. le fameux wagon historique arrivait à Berlin pour être exposé au Tiergarten où il sera détruit au cours des bombardements. Les dalles. expédiées en pièces détachées. furent déposées dans un chantier de la Mühlenstrasse et le monument d’Alsace-Lorraine démonté fut transporté à Spandau. Tous ces éléments étaient destinés à l’édification d’un mémorial triomphal à la gloire du IIIe Reich après le succès final. La maquette de cet édifice qui devait être « kolossal », le plus haut du monde, était déjà exposée en attendant la victoire. Mais la Victoire, pour le bonheur de l’humanité. changea de camp.

La rampe en cuivre qui entourait le wagon est sciée en petits morceaux offerts aux soldats à titre de souvenir. Le hangar et les dallages de béton signalant les emplacements respectifs des wagons des délégations de 1918 sont dynamites et les décombres jetés dans l’étang du Carandeau où ils sont encore et les bornes de granit enterrées. La Clairière, ses édifices déportés eux aussi, est labourée, ensemencée d’un blé symbolique que Foch, solitaire sur son piédestal au milieu des ronces, contemplera jusqu’à la Libération.

Occupation et Résistance

Les sinistrés abandonnés

L’armistice entrait en vigueur six heures après la signature et chacun commençait à en voir les conséquences. De tous les côtés les soldats nazis (on les appela rapidement les doryphores), pullulaient bottés. casques et armés sous la chaleur accablante de cet été de 1940.

Peu à peu, les réfugiés regagnent leurs domiciles et ils traversent une France

désolée, livrée à la folie collective du gangstérisme. Les routes sont défoncées.

les ponts détruits. les voies ferrées coupées. C’est une vision dantesque

dans une atmosphère de mort et de terre brûlée. Dans les champs, sur les

routes, les bêtes affamées, abandonnées, hurlent, bêlent, mugissent, meurent.

Des voitures de toutes sortes. des bicyclettes gisent çà et la sans propriétaires

et passent de mains en mains.

Rentrée pénible pour beaucoup devant leur maison détruite. On comptera en effet 1500000 immeubles détruits sur 9975000 soit un sixième anéanti. 250000 établissements agricoles, 150000 bâtiments industriels, 25000 hectares de terre dévastés. Les sinistrés devront attendre 1968 pour obtenir le règlement définitif de leurs dommages de. guerre.

À Compiègne où plus de 600 immeubles sont en ruines. nous sommes au nombre des millions de sinistrés, comme le furent. deux fois mes parents en 1914 et en 1918 et mes grands-parents maternels en 1870, toujours par le même envahisseur. Appartements. boutique et atelier incendiés forment un amas de cendres encore chaudes en cette fin août 1940. lis seront reconstruits en partie dix-sept ans plus tard.

Le désespoir assaille les sinistrés d’autant plus que le maréchal Pétain. Chef de l’État Français, les a prévenus dans son message radiodiffusé du 25 juin :

«Vous serez bientôt rendus à vos foyers. Certains auront à les reconstruire. Vous avez souffert. Vous souffrirez encore. Beaucoup d’entre vous ne retrouveront pas leur métier ou leur maison. Votre vie sera dure. Ce n’est pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. N’espérez pas trop de l’État… Comptez pour le moment sur vous-mêmes et. pour l’avenir. sur les enfants que vous aurez élevés dans le sentiment du devoir.» Ce spectacle hallucinant produit des chocs si douloureux. qu’un certain nombre d’infortunés en perdent la raison : une bijoutière, Mme Besnier, et la fille d’un commerçant en chaussures échappent à leur détresse par le suicide, se noyant dans l’Oise voisine qui emporte leurs pauvres corps.

Vêtu de mon uniforme, nanti d’un brassard blanc frappé de l’aigle nazi que les Allemands m’ont remis à Langon, sur la ligne de démarcation, en me rendant à Bordeaux, je restai figé devant les ruines de mon foyer incendié. J’interpellai un Allemand qui gardait des prisonniers français, lesquels relevaient les éboulis encombrant la chaussée, sur les raisons de cette destruction, il m’avoua ne pas être fier de l’œuvre, il était antinazi; je m’en fus errant par les rues de la ville transformée en labyrinthe par ses ruines uniformes, d’où émergeaient parfois des sinistrés troglodytes et des pillards.

Après avoir retrouvé ma femme réfugiée dans les environs, nous occupâmes un appartement abandonné rue des Domeliers et requis à notre intention, dépourvu de ses vitres, dans lequel nous passâmes, sans chauffage, le rude hiver qui nous glaçait même à l’intérieur.

Le thermomètre marquait moins 7 degrés dans la chambre et. pris de compassion par notre détresse, le peintre voisin. M. Barberie, remplaça un jour, gracieusement, les carreaux de ‘notre’ chambre. Nous lui vouons une grande reconnaissance, car la solidarité fut vraiment rare en ces jours sombres.

Confinés comme des reclus dans nos demeures, portes et fenêtres rigoureusement calfeutrées, nous entendions les bombardiers ennemis gronder au-dessus de nous, en route vers l’Angleterre, dans l’océan d’obscurité qui recouvrait l’Occident.

Dans les rues, des pauvres chiens faméliques abandonnés erraient par bandes de trente à quarante bêtes qui s’égorgeaient mutuellement pour la possession d’un os dépourvu de toute sa substance.

Deux ans plus tard, en vertu de la loi du 9 février 1943, les sinistrés, -le gouvernement de Laval ne tenant aucun compte de leur détresse-, comme les autres contribuables, furent tenus d’acquitter un impôt métal par la remise d’une quantité fixée d’objets renfermant des métaux non ferreux dont ie Reich d’Hitler, qui avait déjà volé nos statues de bronze, avait tant besoin. Pour une insuffisance de livraison, l’équivalence à verser en espèces au Trésor était de 12 à 18 francs par hectogramme manquant. En ce qui concernait les sinistrés et les contribuables qui ne pouvaient satisfaire pour la livrai- son, le montant de cette équivalence en espèces était doublé.

Le nouvel Ètat ne témoignait de grands égards qu’aux nazis.

À l’ombre de la croix gammée

Pendant que les troupes nazies s’installent en maîtres sur le sol national et que près de deux millions de soldats français s’entassent derrière les barbelés des stalags et des oflags, les patriotes’ se concertent et espèrent un réveil du peuple. À Londres, pendant les mois de juin et juillet, on colle une affiche sur les murs, dont le texte est considéré comme étant l’appel du 18 juin du général de Gaulle. Un journal clandestin circule, «l’Humanité» du 10 juillet 1940, qui lance aux Français un appel digne des ancêtres de 1792.

Des concitoyens jubilent ; Pétain, qu’il leur fallait, est au pouvoir. J’entends moi-même affirmer que «ça marche bien, Pétain est avec nous !». La propagande fasciste est telle qu’un grand nombre de commerçants, de bourgeois, de membres du clergé dociles aux directives des évêchés, -tel ce curé de Saint-Antoine qui entasse les objets d’art de cuivre et de bronze apportés par ses ouailles et qu’il destine à l’ennemi-, d’ouvriers trompés ou résignés, des militaires en congé, ne cachent pas leur sympathie au nouveau régime qui a enterré la République française pour céder la place à l’Etat Français. Le marché noir bat son plein à la grande satisfaction des trafiquants qui réalisent des fortunes scandaleuses. Beaucoup prospèrent comme des larves, d’autres s’épuisent.

Les postes clés sont pris d’assaut par les tenants du régime, et à Compiègne l’un d’eux tire un bénéfice considérable du bétail qu’il récupère dans le Parc du Château national, où sont rassemblés chevaux, bœufs, porcs et moutons’ abandonnés par leurs propriétaires, évacués ou victimes des bombardements.

Le 7 octobre 1940, la population s’inquiète du recensement, opéré par la Kommandantur, des Français démobilisés et prisonniers de guerre libérés, tandis que les sujets britanniques habitant la ville sont incarcérés. Parmi eux, lady Ashbourne et son mari, un lord septuagénaire que sa philanthropie et son kilt traditionnel avaient rendu populaire. Nationaliste irlandais, admirateur de notre grande Révolution et de l’abbé Grégoire, il avait refusé l’honneur d’être le premier président de la République d’Irlande en raison de son grand âge. Sa sœur avait en son temps défrayé la chronique des journaux par son attentat contre Mussolini à Rome. L’ambassade irlandaise. alertée, intervint et les fit bientôt libérer. Relâchées également, les Françaises mariées à des Anglais sont tenues de signer tous les jours un registre à la Ortskommandantur pour attester de leur présence.

Après les fonctionnaires communistes et les francs-maçons, ce sont les démocrates, les républicains qui sont destitués de leur emploi. Le maire de la ville, le baron James de Rothschild, qui est juif, a rejoint les F.F.L. 66 6 Forces Françaises Libres en Angleterre, après avoir traversé les Pyrénées en compagnie de contrebandiers et, ironie, gagné le Portugal à bord d’un avion allemand Condor assurant le service régulier de Berlin à Lisbonne par Madrid. il est remplacé par un adjoint qui, le 7 janvier 1941, adresse à Pétain «tous ses vœux de réussite dans l’œuvre de rénovation entreprise» et l’assure que Compiègne est prête à le seconder de tous ses efforts dans un élan général de solidarité. Adresse qui fut votée à l’unanimité par le conseil municipal. Quatre mois plus tard, le conseil municipal est dissous et reconstitué en partie par des anciens membres, en partie par des nouveaux, tous choisis par Pétain. Les conseillers municipaux se réunissent pour la première fois le 22 mai 1941 sous la présidence du doyen d’âge «qui demande à l’assemblée de suivre l’exemple de notre bien-aimé Chef, le Maréchal Pétain», tandis que le maire, reconduit à son poste, propose une nouvelle adresse l’assurant à l’unanimité «de leur respectueux attachement» et «de le suivre toujours et partout. certains de bien servir ainsi la cité et la Patrie». Les jours suivants, le maire et un adjoint remettaient des souvenirs de la ville au Chef, il n’y a ni Président ni République et en échange, Pétain accorde les nouvelles distinctions sollicitées et créées : médailles de la Francisque gallique de Pétain, d’argent pour le maire qui la portera jusqu’à juillet 1944, de bronze pour les autres personnages de moindre importance.

Une des premières horribles affiches rouges, fait connaître que le Compiégnois Eugène Cauchois a été fusillé le 4 décembre 1941 pour détention d’armes. En réalité, Cauchois, qui avait 27 ans. habitait dans la région de Creil, il fut exécuté à la citadelle d’Amiens et sa femme avait été tuée pendant l’exode. Ils laissaient un enfant âgé de 7 ans, Jackie.

Des entrepreneurs reçoivent des ordres exprès, accompagnés de menaces de dénonciations à la Kommandantur, de se mettre à la disposition des autorités d’occupation. La Kommandantur est installée dans la propriété d’un médecin au carrefour des rues des Domeliers, Biscuit, Pasteur et de la rue Carnot à laquelle elle fait face. Au-dessus de la porte d’entrée, un grand panneau blanc porte en lettres noires : Ortskommandantur. En face, un Bunker -un fortin- émerge à peine du sol, d’où les défenseurs pourraient repousser tout assaillant éventuel faisant irruption par l’une ou l’autre des cinq artères convergentes.

Devant l’immeuble, le drapeau rouge nazi frappé d’une croix gammée -le Svastika- au centre d’un disque blanc, flotte au sommet de son mât de couleur blanche au pied duquel une sentinelle monte la garde. Deux fois par jour, une escouade, bottée et casquée, défile au pas de l’oie pour l’envoi des couleurs qu’accompagnent les sonneries d’usage. C’est là qu’on sollicite les laissez-passer, les ’Auswaise’, et qu’ont lieu certains interrogatoires par le chef de la Gestapo Greif, le sous-chef Hermann et leurs agents et les gendarmes allemands, lesquels arborent sur la poitrine un croissant métallique distinctif. Le bon peuple, qui ne manque pas d’esprit, les appelle les enfants de chœur et les arrogantes Allemandes en uniforme et qui ricanent, les souris grises. Des Russes émigrées et complaisantes servent d’interprètes.

Les colonels Buckler, Lohse, Thurn und Taxis, les kommandants Dornte, Müller, Solf, les capitaines et lieutenants Faehler, Faudell. Grossloos, Grote. Hoffmann, Kehrenberg, Kroll, Pribouche, et les sous-officiers Doll, Dombrowski, Lendt y recevront des visiteurs de marque tels que Von Stulpnagel, Rommel, Kesselring, Karl Oberg, chef des S.S., les agents d’Eichmann, Brünner et Dannecker et ceux du Sicherheitsdienst de l’avenue Foch à Paris, dont le Hollandais Seelen qui habite le Francport.

La Feldgendarmerie occupe un grand chalet au 73, rue de Paris. Son parc communique avec la propriété voisine, dont le bel immeuble sert de mess aux officiers. Le maçon Vidal ayant été requis, exécute des travaux à la Feldgendarmerie et fait évader des prisonniers de guerre, il est arrêté, menacé mais relâché puisqu’il persiste à nier. Deux jeunes gens, Jacques Bourgeois - mort en déportation - et Claude Leroy, ayant badigeonné en lettres énormes sur le mur extérieur «Mort à Hitler !», il fut désormais interdit. pour éviter le retour de pareilles injures, d’utiliser le trottoir qui longeait les deux immeubles et une barrière blanche d’une centaine de mètres fut solidement fixée au sol par des ferrures scellées dans le trottoir.

Face au Palais National, le foyer des soldats s’est installé au Palace Hôtel. Un grand panneau, fixé au-dessus du porche, porte: «Soldatenheim Feldkommandantur 638 Beauvais». Mais un soir, le grand pavillon qui flotte au haut du mât sera décroché après plusieurs tentatives par un jeune électricien de 17 ans, Jacques Bentz, et ce trophée obtiendra un grand succès a Londres où il sera exposé avec cette légende: «Avril 1943. Drapeau du Soldatenheim de Compiègne détaché par un jeune patriote».

Des personnages plus réalistes achètent à vil prix les biens des Juifs spoliés ou des sinistrés. Au marché noir, il faut payer au décuple les produits alimentaires ou autres, car les attributions des cartes d’alimentation sont notoirement insuffisantes. Pas de vêtements. peu de chaussures -à semelle de bois-, pas de friandises pour les enfants, puisque tout est destiné aux troupes d’occupation ou aux personnages haut placés ou nantis d’un solide compte en banque.

L’élevage du lapin est considérable à tel point que l’herbe recherchée se fait rare, cependant que les paysans assurent avec malice que, vu la situation politique, les poules ne pondent plus.

Une nouvelle profession est née : celle des conducteurs de vélos-taxis qui trainent avec plus ou moins d’aisance leurs clients installés dans la remorque.

Les Allemands, gros malins, activent avec succès un feu de bois qu’ils ont allumé dans la fausse cheminée monumentale du grand salon du cercle mondain qu’ils occupent avenue Thiers. Il y fait si chaud qu’il ne reste plus que les murs calcinés. Au reste, nos pompiers doivent combattre les fréquents incendies dans la ville et dans la région, et même à Soissons. La compagnie de sapeurs pompiers, commandée par le capitaine Fournaise, déployé une grande activité au cours des 387 alertes aériennes de 1939 à 1944 dont 54 particulièrement vives et inquiétantes.

Mandé en toute hâte le 1er juin 1944, un détachement, sous les ordres du lieutenant Saingéry, part pour Rouen pour combattre le gigantesque incendie qui ravage la ville pendant quatre jours. Des centaines de pompiers luttent sans relâche contre le feu attisé par le nouveau bombardement de la R.A.F. sous lequel quatre pompiers parisiens trouvent la mort 77 7 À peine rentrés à Compiègne, le 8 juin, la ville de Rouen décernait à nos pompiersun diplôme de reconnaissance pour leur rapide et courageuse intervention à 130 kilomètres deleur caserne et le 1er août 1947 le gouvernement citera la compagnie à l’ordre des BellesActions pour son dévouement au cours de la guerre..

Les jeunesses de Pétain, provocantes, défilent dans les rues en chantant «Maréchal, nous voilà !» devenu hymne national et qui plonge les opposants au régime dans une douce hilarité.

On ne peut, pour compléter ce tableau d’une ville occupée, passer sous silence la délation. Elle est inimaginable et de nombreux patriotes en sont les victimes. Le contrôleur principal Pollet est dénoncé par un de ses collègues a la Gestapo pour détention d’armes, ce qui est faux, il sera relâché après une perquisition et un sévère interrogatoire. Un cafetier de la rue de Paris fait arrêter seize patriotes. il fera deux ans de prison après la Libération.

En 1940, Emile Herve, prisonnier de guerre évadé d’un camp en France, originaire de Jersey, est arrêté à l’orée de la forêt par des agents auxquels il expose sa situation et son intention de se rendre chez son oncle Talhouët qui habite à Royallieu. À travers la ville, il est conduit à la Kommandantur qui lui fait naturellement prendre le chemin de l’Allemagne. Hervé s’évade une deuxième fois et parvient enfin à rejoindre les maquisards yougoslaves avec lesquels il reprend le combat. il est aujourd’hui à Saint-Servan 88 8 Récit de son oncle Jean Talhouët..

À Crespin, dans le Nord, où il est conseiller municipal, le Compiégnois Léon Strady, est arrêté en 1941 pour avoir hébergé des parachutistes alliés et aidé des Français et des Belges à gagner l’Angleterre. Bien qu’informe, il s’appuie sur deux béquilles, il est condamné une première fois à un mois de prison, une deuxième fois à six mois qu’il effectue à la citadelle de Huy, en Belgique, en compagnie d’une soixantaine de compatriotes jusqu’au jour où les nazis leur annoncent leur retour à Lille et leur prochaine libération. Ils reviennent effectivement à Lille, mais des leur arrivée à la citadelle, les Allemands les fusillent à l’endroit même où 28 ans plus tôt, en 1914, un autre Compiégnois, Eugène Jacquet, avait subi le même sort.

La destruction de la ville incite de nombreux habitants à s’installer dans les environs. Un sujet hollandais, Henri Seelen, qui avant la guerre était employé dans une boucherie chevaline, s’est réfugié dans un maisonnette appartenant à son employeur sise au Francport, charmant hameau situé sur la rive droite de l’0ise. Durant l’hiver de 1940, il y installe un bar moderne fréquenté essentiellement par les Allemands qui viennent y méditer face à une tête d’homme réduite et momifiée, selon des procédés dont les indiens Jivaros ont le secret et qui est exposée sous un globe très Louis-Philippard. Seelen est tout dévoué aux Allemands, il est un agent secret et il deviendra l’un des tortionnaires les plus odieux de la Gestapo de l’avenue Foch à Paris: ses crimes lui vaudront, ainsi qu’à sept autres complices, la peine de mort après la Libération.

Un cafetier de ses amis invite souvent Seelen, ainsi que les officiers de la Kommandantur, à chasser avec lui. À ma sortie de prison de Saint-Quentin. le débitant me fera demander de l’aller voir et voudra savoir si vraiment, «entre nous», j’étais dans la Résistance. J’affirmais évidemment être étranger à ce mouvement et je crois avoir bien fait.

Dans le tiroir de sa table de nuit, Seelen serre un revolver en permanence ce que Maurice Bredin, le fils de ses employeurs, n’ignore pas. Or en février 1942, Chassant en forêt, ce garçon voit un écureuil, prend l’arme et tire sur l’animal. Une sentinelle l’arrête et on l’interroge sur la provenance de l’arme. Seelen, interrogé à son tour, se défend de posséder un revolver et ne fait rien alors qu’il est bien en cour auprès des nazis pour sauver le jeune homme. L’enquête révèle que le jeune Bredin et ses amis Jacques Lamotte et Guy Quintel, tous âgés de 17 ans, ont constitué un stock d’armes dérobées dans un dépôt d’une cristallerie de la ville. Arrêtés et déportés, Bredin et Lamotte mourront à Buchenwald et Quintel apprendra à son retour que son frère a été pendu et son père abattu par les Allemands, en déportation. Lui-même, condamné à 30 ans de travaux forcés, a dû revêtir un costume spécial marqué d’une cible rouge le désignant à la vigilance des S.S. Evadé, repris, libéré par les Russes, il reprend le combat, est blessé, évacué sur Odessa et enfin rapatrié.

Le commissaire-priseur, Maître Giojuzza, revendait en cachette des vêtements aux maquisards, parmi lesquels Dumontois et ses hommes. L’officier ministériel est bientôt menacé de dénonciation s’il ne cesse ce genre de commerce.

La chaisière d’une église surprend un lycéen, Pierre Lesueur - aujourd’hui professeur détaché à l’U.N.E.S.C.O. - décorant de graffiti antinazis l’escalier du clocher, et s’empresse de le dénoncer. Les parents tenus responsables sont sévèrement réprimandés et menacés de sanctions par le commissaire de police.

Le 3 août 1943, Rolande Cottard-Strippe est arrêtée et le 9 août, Marguerite Blanc-Lemonnier l’est également, pour avoir fait passer le courrier des internes du camp. Toutes deux victimes de dénonciations seront détenues à Amiens, à Royallieu et déportées à Ravensbrück.

Au cours d’une perquisition opérée dans la maison de l’entrepreneur de peinture Millar, les Allemands trouvent un fusil et arrêtent le patron. lequel simulant la folie est dirigé sur l’asile de Clermont. Mais la, il apprend qu’il va perdre ses droits, li se ravise alors et redevient normal. Les psychiatres en conviennent et l’autorisent à partir. La Gestapo l’attendait à la porte de l’asile et Millar ira mourir à Buchenwald.

Le 7 novembre 1943. un boucher bien connu. Georges Gouigoux, qui fut conseiller municipal, est arrêté. Les services secrets allemands ont découvert son réseau composé de négociants en alimentation générale, dont l’objectif consiste à organiser des centres de ravitaillement clandestins destinés aux maquisards et mis en place pour le jour du débarquement. Déporté lui aussi à Buchenwald, on ne devait plus le revoir.

Au Château de Compiègne, la plupart des membres du personnel, y compris le conservateur, M. Vergnet-Ruis, sont arrêtés à la suite d’une dénonciation à la Gestapo, laquelle découvre la carabine de Napoléon III rouillée et une centaine de cartouches abandonnées en 1918. Après un dur interrogatoire. les prévenus sont remis en liberté, mais le dénonciateur, un gardien auxiliaire. n’y perdit que sa place.

Le 23 décembre, Pignard, qui distribue des tracts. victime lui aussi d’une dénonciation, est incarcéré, puis conduit à Royallieu en compagnie du jeune réfractaire Georges Tassart. Les deux frères Varé et Corroyer partent avec eux pour Buchenwald pour avoir, dans un café le soir du 24 décembre 1943, émis le désir de voir partir les Allemands. Un des frères Varé mourra en déportation, de même que les frères Raymond et Robert Leclèrc qui avaient constitué un stock d’armes clandestin. Dénoncés, ils étaient arrêtés le 3 mars 1944 sur les lieux de leur travail et déportés à Buchenwald le 4 juin, l’avant-veille du débarquement. Dans le même temps, l’aviation alliée qui largue d’innombrables rubans d’aluminium, des ’windows’, qui brouillent les écrans des radars ennemis, bombarde les objectifs stratégiques. Cependant une forteresse volante est abattue le 8 février 1944 vers 9 h 30 au cours d’un combat aérien et son équipage qui avait sauté en parachutes est fait prisonnier, sauf deux ou trois navigants qui trouvent refuge chez l’habitant. L’avion de bombardement s’écrase sur une maisonnette près de l’église de Chevincourt tuant trois personnes. Dans la rue, une jeune femme est décapitée, une cinquième victime, Mme Richez, horriblement brûlée, meurt à Compiègne après cinq semaines d’atroces souffrances.

Un mois plus tard, le 7 mars 1944, une escadrille alliée bombardait le grand dépôt de munitions de Saint-Léger-aux-Bois. De nombreux prisonniers soviétiques et indigènes coloniaux qui y travaillent sous la contrainte au mépris des conventions internationales et des civils français sont massacrés.

Le 17 juin 1944, le résistant Butin est abordé sur le Cours Guynemer par un jeune aviateur canadien, Edwin Campton, dont l’avion avait été abattu près de Condé-sur-Escaut et qui se rendait à pied à Paris où il savait trouver une organisation de rapatriement. Butin qui ne parle pas l’anglais pas plus que le Canadien n’entend le français, comprend immédiatement mais craignant les bavardages de ses huit enfants, emmène Campton chez le chauffeur de taxi Tridon qui s’empresse de l’héberger. Trois jours plus tard, l’aviateur, qui ne peut rester dans le voisinage des Allemands, est conduit par Butin chez Mme Vandevyer qui lui donne l’hospitalité trois semaines durant. Mme Louis, du réseau Résistance, dépêche l’hôtelier Morlière qui sert d’interprète et fait partir le Canadien à bicyclette, accompagne du jeune Marc boulanger, pour Gondreville où un avion doit le remmener en Angleterre. Mais la route est jonchée de clous semés par les résistants et lorsque les deux cyclistes arrivent au rendez-vous fixé, épuisés, les pneus crevés, l’avion est reparti. Après avoir été hébergé par les résistants, le Canadien est arrête, quelques jours plus tard, dans le métro à Paris au cours d’une rafle. Il est «interrogé» et expédié dans un camp de concentration en Allemagne où il sera libéré par les Russes, il était temps! Edwin Campton est heureusement rentré dans son Canada, à Winnipeg.

Quant à la délation, dont il faut bien reconnaître qu’elle a puissamment aidé les services secrets ennemis, et quant à la ’Propagandastaffel’ allemande ou vichyste, les tracts de la résistance, la presse clandestine, les envois de petits cercueils suggestifs et les émissions de la radio anglaise, brouillées par les crécelles nazies, les combattent de leur mieux. Des collaborateurs réputés sont victimes de leur trahison : un ingénieur de la manufacture d’allumettes de Saintines, négrier du S.T.O., est abattu et le directeur d’une usine de Verberie, autorisé au port d’armes par la Gestapo, saute en faisant démarrer sa voiture piégée. La leçon est entendue et lorsque Jean-Hérold Paqui tiendra sa conférence à Compiègne en juillet 1944, il ne verra que 37 auditeurs pour l’écouter, officiels et journalistes compris.

Secteur Est numéro 3

Si la rapide et anormale défaite de la France surprit le monde entier, elle stupéfia aussi un grand nombre de Français qui n’admirent jamais cette défaite. La propagande fasciste s’efforça de faire croire à la légèreté des jeunes à se battre pour la libération de leur Patrie, comme aujourd’hui encore elle les présente pervers et les accuse de tous les défauts. Ce sont pourtant ces jeunes-là, mûrs avant l’âge, -tel ce Compiégnois, le lieutenant Ducloux. qui se fait tuer plutôt que de se rendre-, qui en 1940 luttèrent avec courage contre l’envahisseur jusqu’à épuisement de leurs munitions, malgré leurs 92000 morts, et ils iront languir pendant cinq ans dans les Stalags d’Outre-Rhin.

Les patriotes, hommes et femmes, de toutes les couches de la société, jeunes compris, se réveillent dans un sursaut prodigieux. La classe ouvrière, toujours sensible lorsque le sort de la Patrie est en danger, entre immédiatement dans la lutte ; la bourgeoisie blessée dans son honneur par la défaite militaire relève le défi. La Résistance allait se manifester et par son activité désorganisera les moyens de communication de l’ennemi, attaquera ses soldats pour s’emparer de leurs armes, ses dépôts de munitions et lors du débarquement retiendra sept divisions allemandes à l’intérieur du territoire qui feront cruellement défaut à Rommel pour faire face aux troupes alliées.

À Compiègne, dès novembre 1940, regroupant les forces dispersées, les patriotes confectionnent des tracts portant les mots d’ordre qui appellent à la résistance et à la lutte contre l’oppresseur.

En ce mois de novembre et en décembre, je travaille au Francport et je déjeune avec deux artisans de mes amis, Delattre et Thué, au café de la Place, Je mets tant d’ardeur à démoraliser les clients allemands, sous-officiers et soldats, que le patron de l’établissement et mes amis m’incitent à plus de prudence.

En avril 1941, sous l’impulsion de Dumontois, militant syndicaliste, de l’ingénieur Jauneau qui confectionné des bombes et deviendra le responsable départemental des Francs-Tireurs et Partisans Français et avec l’instituteur Léveillé, responsable interrégional, des groupes de trois camarades se forment dans l’Oise sous le signe du triangle. À Noyon, parmi les pionniers, Drapier, Foulon, Jacquin, Massé, Urrier, Vermont, Vinoffe exécutent des sabotages, récupèrent les armes françaises abandonnées qu’ils stockent au Bois des Usages.

En juin 1941, à la côte de la Tombelle, Dumontois, protégé par son fils et Vermont, monte dans un camion circulant au ralenti et s’enfuit après y avoir déposé des bombes qui explosent à quelques kilomètres plus loin. Encouragés par la réussite de l’opération, ils la renouvelleront. À Compiègne, suivant les instructions reçues, l’organisation est aussi formée sous le signe du triangle, c’est-à-dire par équipe de trois camarades. Les Partisans collent des grandes étiquettes portant les mots d’ordre, écrivent sur les murs et les chaussées des slogans patriotiques, déplacent les plaques indicatrices inversant ainsi les directions et sabotent les lignes téléphoniques.

Mon camarade de régiment Leroy, de Royallieu, Lancel, de Saint-Léger-au-Bois et Drujeon, de Clairoix, assurent la liaison avec les groupes de Noyon et sont hébergés par Vermont, à Cambronne par Charlet et à Thourotte par Herman. Moi-même j’assure la liaison avec les groupes de Jaux et de ce secteur. Je suis reçu par Lequeux, un cheminot.

Le 7 juillet 1941, un de nos camarades de Noyon, Vinche, est arrêté puis déporté, mourra dans une chambre à gaz d’Auschwitz. Garnier, Leleu et Ver- mont chargés de travailler au camp d’aviation d’Amy y relèvent les plans, les dépôts de carburants et de munitions, les voies d’accès et les postes de sentinelles. Ils font évader des prisonniers de guerre qui y travaillent, leur donnent de l’argent. Le 5 octobre 1941, des 10 heures du matin, tout le dispositif d’un sabotage prévu pour la nuit était mis en place. Mais à 16 h 30. les gendarmes français arrêtent Drapier, Jacquin, Flury. Vermont, Quatrevaux ancien des corps francs qui porte une blessure à deux millimètres du cœur et succombera à Saugerhausen après trois ans de déportation et Roy qui sautera sur une mine placée autour de son camp. Cinq jours plus tard, le 10 octobre, la Gestapo arrête Drujeon à Clairoix lequel, comme la plupart de ses camarades, sera déporté à Buchenwald. Le démantèlement de notre organisation se fait douloureusement sentir. Le député d’Amiens, André Catelas, bien connu dans la région où il fut le créateur des groupes de F.T.P.F. dans l’Oise, héros mutilé de 1448, est, sur ordre de Pétain, guillotiné le 24 septembre 1941, en chantant la ’Marseillaise’.

À Creil, où les arrestations sont toujours nombreuses, Caron, Deneux, le seul responsable en relation avec l’organisation nationale, Gevert, puis Lemaire de Cuise-la-Motte du réseau ’Robert’ qui connaitra trois prisons et six camps de concentration, en sont les victimes.

Le jeune Bernard Laurent abat des officiers allemands, participe à des actes de sabotage sur la voie ferrée, est arrêté et transféré au camp de Royallieu, d’où il est relâché en octobre 1941. Repris le 22 février 1942 sur dénonciation, torturé, il ne parle pas et jugé avec 25 de ses camarades, il prend à son compte l’accusation portée sur un père de famille qui, de ce fait acquitté, lui doit la vie. Le 17 avril 1942 à Troissereux, vingt-trois patriotes, parmi lesquels Bernard Laurent et une mère de famille avec sa fille âgée de 18 ans, partent aux poteaux d’exécution en entonnant une formidable Marseillaise. Cyniques, les S.S. de Lammerding font durer la tuerie de 13 h 30 à 18 heures.